- シャッターアイランドの結末における「わざと説」は、主人公アンドリューが真実を理解した上で意識的にテディの人格に戻ることを選んだという解釈で、最後のセリフ「モンスターとして生きるのと、善人として死ぬのと、どちらが悪いだろう?」がその最大の根拠となっている

- 映画には「run」(逃げて)のメッセージや灯台の象徴性、ドロレスの幻影など多くの伏線が巧みに配置されており、これらが複層的な解釈を可能にしている

- スコセッシ監督は原作小説と異なり映画では「わざと説」を示唆する演出を加えつつも、最終的な解釈は視聴者に委ねることで、記憶・自己認識・罪の意識という普遍的テーマへの考察を促している

※この記事には「シャッターアイランド」のネタバレが含まれています。未視聴の方はご注意ください。

参照:ULM Co.,Ltd. » 映画『シャッター アイランド』 公式サイト

はじめに:謎めいた結末とその解釈

マーティン・スコセッシ監督とレオナルド・ディカプリオが贈る心理スリラー「シャッターアイランド」。2010年の公開から10年以上経った今でも、その複雑な結末と散りばめられた伏線について議論が絶えません。特に注目を集めているのが、主人公テディ・ダニエルズ(実際はアンドリュー・レイディス)が最後のシーンで見せた行動の真意です。

彼は本当に再び妄想に戻ってしまったのか、それとも意識的な選択——いわゆる「わざと説」——だったのか?

1954年を舞台に、連邦保安官テディ・ダニエルズとして精神病院のある孤島「シャッターアイランド」で失踪事件を調査する主人公。しかし実はテディこそが患者アンドリュー・レイディスであり、妻ドロレスを殺した罪を受け入れられず作り出した妄想の中で生きていました。ドクター・コーリー(ベン・キングズレー)らによる革新的な「ロールプレイ療法」の被験者だったのです。

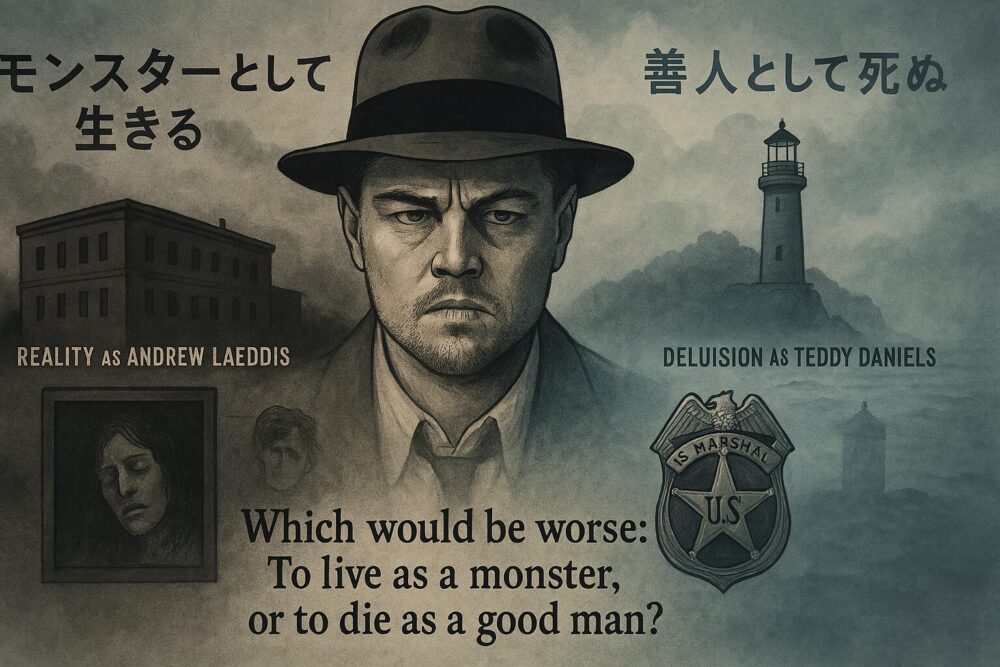

映画の最後、アンドリューは一度真実を受け入れたように見えましたが、翌日、彼は再び「テディ」として振る舞い始めます。そして病院のスタッフに連れられていく際、パートナーだと思っていたチャック(実際は彼の担当医シーハン医師)に対して、「モンスターとして生きるのと、善人として死ぬのと、どちらが悪いだろう?(Which would be worse: To live as a monster, or to die as a good man?)」という謎めいた言葉を残します。

本記事では、「シャッターアイランド 最後 わざと」という視点を中心に、映画に隠された伏線や象徴を丁寧に解説していきます。あなたがこの傑作をより深く理解し、再視聴する際の新たな視点を提供できれば幸いです。

「わざと説」の根拠と心理的考察

最後のセリフが示す意識的な選択

「わざと説」の最大の根拠となるのが、アンドリュー/テディの最後のセリフです。「モンスターとして生きるのと、善人として死ぬのと、どちらが悪いだろう?」というこの言葉は、彼が自分の状況を完全に理解していることを示唆しています。「モンスターとして生きる」とは、妻を殺した罪を認識しながら生きることを意味し、「善人として死ぬ」とは、テディという幻想の中でロボトミー手術を受け、自己意識を失うことを指しています。

この瞬間、彼の表情は驚くほど冷静で、意識的な選択をしているように見えます。レオナルド・ディカプリオの繊細な演技が、この「わざと説」をより説得力のあるものにしています。静かな諦観と決意に満ちた眼差しは、彼が完全に状況を理解した上での選択だという印象を強めています。

チャックへの呼びかけと表情の変化

もう一つの重要な根拠は、最後のシーンでアンドリューがシーハン医師を「チャック」と呼んだことです。前日に真実を受け入れた時点で、彼はシーハン医師が「チャック」ではないことを理解していたはずです。にもかかわらず、彼は意識的に「チャック」と呼びかけています。

これは単なる再発ではなく、意図的に「テディ」の役を演じ直した証拠だと解釈できます。また、それに続く彼の落ち着いた態度や、灯台へと向かう際の決然とした表情からも、彼の選択が意識的なものだったことがうかがえます。

心理学的観点からの解釈

精神医学的な観点から見ると、アンドリューの最終的な選択は「選択的現実否認」とも解釈できます。つまり、彼は真実を理解した上で、意識的にその現実を拒否するという極めて高度な防衛機制を働かせたと考えられるのです。

この解釈は、人間の心の複雑さを描き出すとともに、「わざと説」に心理学的な裏付けを与えています。自らの罪と記憶の重さに耐えられなかったアンドリューが、意識的に「テディ」の人格を選び直したという解釈は、映画全体のテーマである「記憶と現実」の問題に深い洞察を加えています。

「わざとではない説」の可能性

一方で、「わざとではない説」も根強く支持されています。この解釈によれば、アンドリューは一時的に真実を受け入れたものの、あまりにも過酷な現実に直面して再び幻想に逃げ込んでしまったというものです。

精神的トラウマからの回復は一直線ではなく、前進と後退を繰り返すプロセスだと考えれば、この解釈にも説得力があります。特に原作小説では、より曖昧な結末となっており、スコセッシ監督自身も「視聴者の解釈に委ねている」と述べています。アンドリューの不安定な精神状態を考慮すると、彼が再び現実逃避に陥ったとしても不思議ではないでしょう。

映画に散りばめられた伏線と象徴

「run」の謎と「逃げて」の二重の意味

「シャッターアイランド 考察 run」で検索する人も多いように、映画の中で重要な伏線となっているのが、患者のノートに書かれていた「run」(逃げて)というメッセージです。

テディはこれを「彼らから逃げろ」という警告だと解釈しますが、実際には「自分自身から逃げるな」という意味だった可能性があります。あるいは、医師たちが「実験」を成功させるために、アンドリューに与えた無意識の暗示だったとも考えられます。

同様に、第67病棟の患者が囁いた「逃げて」というメッセージも、表面的には院内の陰謀を示唆するものですが、深層では「現実から逃げないで」という意味を持っていたのかもしれません。これらの多層的なメッセージが、映画の解釈をより豊かにしています。

最初の女性患者が語った真実

映画の序盤、失踪したはずのレイチェル・ソランドの代わりに現れた女性患者が、テディに「あなたはここにいない」と言う場面があります。当初は意味不明な台詞に思えますが、これは実はアンドリューの現実を直接指摘していたのです。

文字通り「テディ・ダニエルズという存在はここにいない」「あなたは幻想の中にいる」という真実を、映画の最初から提示していたことになります。この台詞が「シャッターアイランド 最初の女」として印象に残る視聴者も多いでしょう。スコセッシ監督は、真実を最初から観客の目の前に置いていたのです。

灯台の象徴性とロボトミー手術

島の灯台は映画全体を通じて重要な象徴となっています。テディは灯台で秘密の実験が行われていると疑いますが、実際には彼自身がそこでロボトミー手術を受ける運命にあります。この皮肉な設定は、彼が真実から「照らされる」ことへの恐怖を象徴しているとも解釈できます。

「シャッターアイランド ロボトミー手術とは」という疑問を持つ視聴者も多いでしょう。1950年代に実際に行われていたこの手術は、前頭葉と脳の他の部分の連絡を物理的に切断するもので、感情表現や人格に大きな影響を与える侵襲的な治療法でした。患者の攻撃性や情動の起伏を抑制する効果がある一方で、人格や創造性を著しく損なう危険性もありました。

映画ではこの手術が「最終的な忘却」の象徴として描かれており、アンドリューが最後にこの運命を選んだという「わざと説」をより痛切なものにしています。自らの意識を失うことと引き換えに、罪の記憶からの解放を選んだという解釈は、映画に深い悲劇性を与えています。

洞窟の女性とドロレスの幻影

映画中で繰り返し現れるドロレス(ミシェル・ウィリアムズ)の幻影、特に洞窟で出会うシーンは重要な意味を持っています。「シャッターアイランド 洞窟の女」で検索する視聴者も多いこのシーンでは、ドロレスが灰に変わるという強烈なイメージが描かれます。

これはアンドリューの罪悪感と、妻を殺した記憶を象徴しているとともに、彼が真実から「燃え尽きる」ことを恐れていたことを暗示しています。この象徴的なシーンは、彼が最終的に「意識的な選択」をするための心理的プロセスを表現しているとも解釈できます。ドロレスの「生きて」という言葉は、彼女の死に対するアンドリューの責任を象徴すると同時に、彼が「生きること」の苦しみを表現しています。

繰り返される数字と象徴的な要素

映画全体を通じて「4」という数字が繰り返し登場します。アンドリューが殺したとされる4人の子ども、ミステリアスな第67病棟(6+7=13、1+3=4)など、この数字には特別な意味が込められているようです。

この「4」という数字は、アンドリューが抱える4つの人格(テディ、レイチェル、ジョージ・ノイス、そして本当の自分)を表している可能性や、彼が乗り越えるべき4つの試練を示唆しているとも考えられます。また、映画全体に散りばめられた「水」と「火」のイメージも重要な象徴となっています。水は真実と浄化を、火は罪悪感と破壊を象徴しており、アンドリューの心理状態を視覚的に表現しています。

映画の深層と真相への探究

伏線の総合的解釈

「シャッターアイランド 伏線 一覧」として整理すると、映画には実に多くの伏線が張り巡らされていることがわかります。冒頭の船酔い、チャックが飲まない「アスピリン」、テディが持ち込めたはずのない銃、見ることができなかった署長、不自然に現れる火のイメージなど、すべてが最終的な真実を暗示していました。

これらの伏線は互いに関連し合い、一つの大きな物語を形作っています。例えば、テディの偏頭痛とチャックのアスピリンは、アンドリューが服用を拒否している薬の象徴であり、船酔いは彼の現実感覚の不安定さを表しています。こうした細部にわたる演出が、スコセッシ監督の緻密な映画作りを示しています。

原作との違いと映画独自の解釈

デニス・ルヘインの原作小説と映画版には、いくつかの重要な違いがあります。特に結末について、原作ではより曖昧な形で描かれており、「わざと説」を明確に示唆する要素は少なめです。主人公の最後の言葉も、映画ほど哲学的な意味を持つものではありません。

スコセッシ監督は映画化にあたって、視覚的・聴覚的な手がかりを追加し、「わざと説」の可能性をより強く示唆する演出を加えました。特に最後の台詞は映画オリジナルのもので、この一言が「わざと説」の根拠として大きな意味を持っています。ただし、最終的な解釈は視聴者に委ねられており、それが本作の魅力の一つとなっています。

シネマトグラフィーに見る意図的な演出

映画の撮影技法にも、重要な意味が込められています。特に注目すべきは、テディ/アンドリューの主観ショットと客観ショットの使い分けです。妄想の世界では揺れる手持ちカメラや極端なクローズアップが多用されているのに対し、現実を理解するシーンではより安定したカメラワークが採用されています。

また、色彩の使い方も象徴的です。妄想のシーンでは彩度が高く非現実的な色調が用いられる一方、現実を直視するシーンではより自然で淡い色調となっています。これらの視覚的演出は、主人公の心理状態を巧みに表現するとともに、「わざと説」を視覚的に補強する役割を果たしています。

「シャッターアイランド ネタバレ 真相」:多層的な解釈の可能性

「シャッターアイランド」の真の魅力は、一つの明確な答えを提示するのではなく、複数の解釈を可能にする多層的な物語構造にあります。「わざと説」と「そうではない説」はどちらも成立し得るものであり、どちらを選ぶかによって映画の意味合いが大きく変わってきます。

もし「わざと説」を採用するなら、この映画は自らの罪と向き合うことの苦しみと、時に「忘却」が慈悲となり得ることについての悲劇的な物語となります。一方、「そうではない説」を採用するなら、精神的トラウマの複雑さと、現実から逃れようとする人間の心理についての深い洞察を含む物語となるでしょう。

どちらの解釈を選ぶにせよ、この映画は人間の記憶、アイデンティティ、罪の意識について深く考えさせる傑作であることに変わりはありません。スコセッシ監督はあえて明確な答えを示さず、観客自身の解釈に委ねることで、より普遍的なテーマへの考察を促しているのです。

よくある疑問と映画の残した問い

最後のセリフの真意とその解釈

「モンスターとして生きるのと、善人として死ぬのと、どちらが悪いだろう?」というアンドリュー/テディの最後のセリフは、映画の核心に触れる重要な問いかけです。このセリフは「わざと説」の最大の根拠となるものですが、その解釈はさまざまです。

最も一般的な解釈では、「モンスターとして生きる」とは、妻を殺した罪を自覚しながら生き続けることを意味し、「善人として死ぬ」とは、テディという幻想の中でロボトミー手術を受け、自己意識を失うことを指していると考えられます。彼はこの二つの選択肢の間で、後者を選んだのでしょう。

しかし別の角度から見れば、このセリフは彼の内面の葛藤を表すものであり、必ずしも意識的な選択を示しているわけではないとも解釈できます。どのような解釈を採用するかによって、映画の結末の意味合いは大きく変わってきます。

ロボトミー手術の意味と歴史的背景

ロボトミー手術は1950年代に実際に行われていた精神疾患治療法で、前頭葉と脳の他の部分の連絡を物理的に切断する侵襲的な手術です。感情表現や人格、創造性などに大きな影響を与えるため、現代ではほとんど行われていません。

映画の舞台となる1954年当時、この手術は精神医学の「先進的」治療法として実際に行われていました。特に攻撃性の強い患者や、他の治療法が効果を示さなかった重症例に対して適用されていました。しかし、多くの患者が人格変化や感情表現の喪失といった深刻な副作用に苦しんだことから、後に非人道的な治療法として批判されるようになりました。

映画では、このロボトミー手術が「記憶と自己からの最終的な解放」という象徴的な意味を持っています。アンドリューが最終的にこの運命を選んだという「わざと説」は、彼の選択の悲劇性をより強調するものとなっています。

灯台とアシュクリフ病院の象徴性

映画の舞台となるアシュクリフ病院と島の灯台は、重要な象徴的意味を持っています。孤島という閉ざされた空間は、アンドリューの閉ざされた心理状態を表していると同時に、彼が自分自身から「逃げる」ことの不可能性を示しています。

特に灯台は映画全体を通じて重要な象徴となっています。一般的に灯台は「光」や「導き」の象徴ですが、この映画では逆説的に「真実の恐ろしさ」を象徴しています。テディは灯台で秘密の実験が行われていると疑いますが、実際には彼自身がそこでロボトミー手術を受ける運命にあります。この皮肉な設定が、真実から「照らされる」ことへの恐怖を表現しています。

また、病院が過去に灯台だったという設定も示唆的です。かつては船を安全に導く場所だったものが、今では危険な「手術」が行われる場所になっているという変化は、治療と暴力の境界線の曖昧さを表しているとも解釈できます。

原作と映画の結末の違い

デニス・ルヘインの原作小説「Shutter Island」と映画版には、いくつかの重要な違いがあります。特に結末について、原作ではより曖昧な形で描かれており、「わざと説」を明確に示唆する要素は少なめです。

原作では、アンドリューの最後の台詞はなく、彼が再び「テディ」に戻ったことがより明確に描かれています。一方、映画版ではレオナルド・ディカプリオの繊細な演技と、あの有名な最後の台詞によって、「わざと説」の可能性がより強く示唆されています。

スコセッシ監督はインタビューで、この結末の曖昧さについて「視聴者自身の解釈に委ねたい」と述べており、あえて明確な答えを示していません。この開かれた結末が、映画に長く残る余韻を与えているのです。

水と火の象徴的意味

映画全体を通じて繰り返し登場する「水」と「火」のイメージは、アンドリューの心理状態を象徴的に表現しています。水は記憶と真実を、火は罪悪感と破壊を象徴していると解釈できます。

冒頭の嵐の中を進む船、繰り返し現れる雨のシーン、そして最後に向かう灯台へと続く水たまりの道——これらはすべて、アンドリューが真実に向かって進む過程を表しています。一方、妻ドロレスの燃えていくイメージや、幻覚の中で燃える精神病院は、彼の内なる破壊的な感情と罪悪感の象徴です。

これらの対照的なイメージが交錯することで、アンドリューの分裂した精神状態が視覚的に表現されています。最終的に彼が水に囲まれた灯台に向かうことは、真実に向き合う最後の旅を意味しているのかもしれません。

まとめ:シャッターアイランドが問いかける普遍的テーマ

「シャッターアイランド」は単なる心理スリラーを超えて、人間の記憶、自己認識、罪の意識について深く問いかける作品です。特に「わざと説」の視点から見ると、アンドリュー/テディの最後の選択は、極めて哲学的な問いを投げかけています——過酷な真実を受け入れて生きるべきか、それとも慈悲深い幻想の中で死ぬべきか。

レオナルド・ディカプリオの繊細な演技と、マーティン・スコセッシの巧みな演出によって、この問いかけはより鮮明に、そして痛切に私たちの心に届きます。無数の伏線と象徴が織りなす複雑な物語構造は、何度見ても新たな発見がある作品として、多くの映画ファンを魅了し続けています。

「わざと説」か「そうではない説」か——最終的な解釈は視聴者一人ひとりに委ねられています。しかし、どちらの解釈を選ぶにせよ、この映画が提示する「記憶と現実」「罪と贖罪」「自己欺瞞と真実」といったテーマは、普遍的な人間の葛藤を描いたものであり、その深い洞察は時代を超えて私たちに語りかけてくるでしょう。

次に「シャッターアイランド」を観る機会があれば、この「わざと説」を念頭に置きながら、映画に散りばめられた無数の伏線を探してみてください。きっと、これまでとは異なる視点から、この傑作を楽しむことができるでしょう。

この記事があなたの「シャッターアイランド」理解を深める一助となれば幸いです。他にも映画分析や考察に興味がある方は、ぜひ当ブログの他の記事もご覧ください。

※本記事の解釈や考察は、映画「シャッターアイランド」に基づく一つの視点です。最終的な解釈は視聴者それぞれの感性に委ねられています。