2025年も絶大な人気を誇る『ブルーロック』ですが、一方で「恥ずかしい」「つまらない」との厳しい批判も根強く存在しますよね。世界累計発行部数4500万部を突破し、アニメ2期も完走した人気作品なのに、なぜこれほど賛否両論を呼ぶのでしょうか。

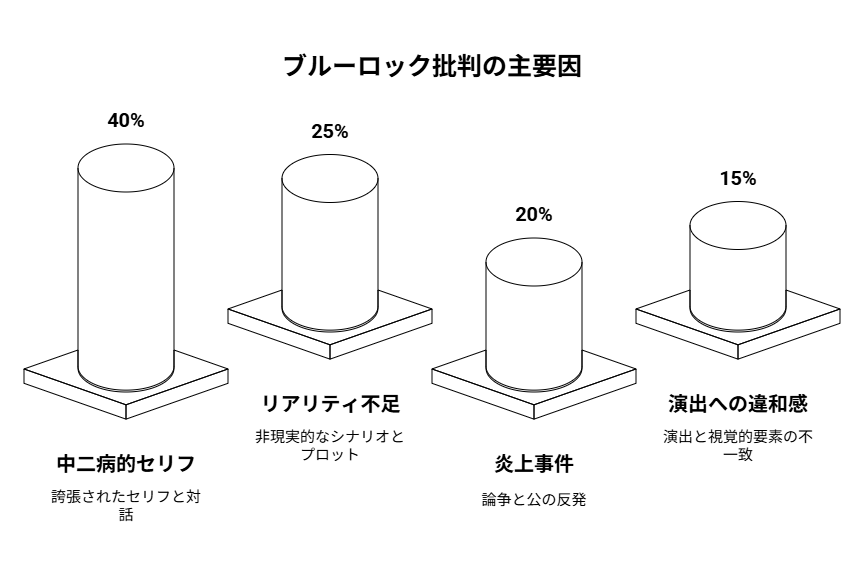

実は、ブルーロックに対する批判には明確な理由があるんです。中二病的なセリフ回し、現実離れした演出、そして何より連載開始時の炎上事件が大きく影響しています。この記事では、そんなブルーロック批判の真相を客観的に分析し、作品の本当の評価に迫っていきます。

ブルーロックに寄せられる主な批判とは?

参考リンク:ブルーロック – Wikipedia

「恥ずかしい」「中二病っぽい」と言われる理由

印象的なセリフとその受け止められ方

ブルーロックが「恥ずかしい」と評される最大の要因は、作中の独特なセリフ回しにあります。「俺が最強の英雄(ヒーロー)になる」「俺の中の怪物(モンスター)」といった漢字にルビを振る表現が頻繁に登場するんですね。特に物語全体が「自分のエゴを極限まで貫くことが正義」とする思想のもとに展開されているため、登場人物たちは自信満々なセリフを堂々と口にします。

これが現実の感覚では「言いすぎ」と思えるような表現になってしまうんです。実際に多くの読者が「独創的で面白い」と評価する一方で、「意味がわからない」「痛すぎて観ていられない」というネガティブな意見も出やすい作品となっています。

特にキャラクター同士のレスバトルが目立ち、負けたら終わる環境の中で選手たちの気持ちがヒートアップして言葉が強くなってしまう結果、中二病で恥ずかしいと感じる要素になってしまうのが現状です。キャラたちと同情できないと、ただのクサイセリフ、見てて恥ずかしいと思われても仕方ありませんね。

「なんJ」などネットでの揶揄とミーム化の背景

なんJをはじめとするネット掲示板では、ブルーロックに対する辛辣な評価が散見されます。「ブルーロックとかいうサッカー漫画、なぜ人気なのか分からない」「だいたい合ってる、そもそもサッカーじゃなくて少林サッカーだからなあの漫画」といった声が典型的ですね。

実は、こうした批判的な意見がネット上でミーム化されることで、作品への批判が拡散されている面もあるんです。特に恥ずかしいセリフや演出がネタとして扱われ、「ブルーロックはクサイセリフや、痛々しい中二病要素が多い」という印象が定着してしまっています。

ちなみに、「ブルーロック、クソほどつまらない」というなんJのスレッドもよく見かけますが、一方で「面白いのがバレ始める」といった正反対の評価スレッドも存在しており、ネット上でも評価が完全に二分されているのが分かります。

ストーリーや演出に対する否定的意見

サッカー漫画としてのリアリティの欠如

「サッカー漫画として見なければ面白い」という評価に象徴されるように、現実のサッカーとは大きくかけ離れた設定やプレー描写が批判の対象となっています。実際、サッカー経験者からは厳しい意見が多く寄せられているんです。

ある県代表で活躍していたサッカー経験者は、FWをやっていた経験から「『サッカーはエゴイストの集まり』という考えには共感できるが、それ以外は所詮アニメ」という冷めた感想を持っているそうです。サッカーを知らない読者には楽しめても、経験者には違和感を与えてしまう作品構造があるのかもしれません。

また、「最強のストライカーをつくるのはわかるけど、チーム組んでサッカーしてるのがよくわからん」「ストライカーいても守備がザルだったら勝てなくね?」といった戦術面での疑問も多く指摘されています。リアルなサッカーとは大分ズレてるのに、リアルサッカー要素をちょくちょく入れてくるのがツッコミ所になってしまっているようですね。

キャラクター造形と熱量のギャップ

批判の主な理由として、中二病的なキャラ設定や過剰な演出が挙げられます。特にアニメ第2期では「静止画の連続でただの色ついた紙芝居」といった作画面での批判も噴出しました。サッカーという動きの多い題材に対し、動きの表現が乏しいことで視聴者の期待に応えられていないと感じさせてしまうんです。

実際のデータを見ると、ブルーロックの平均作画枚数は1話あたり約2,500枚と、通常のTVアニメ平均3,000-3,500枚よりも少ないことが分かっています。これは制作リソースの制約によるもので、主要試合シーンの約40%ではモーションキャプチャ技術を採用するなど、制作側も工夫を凝らしていたのですが、それでも批判は避けられませんでした。

また、セリフの言い回しや目立つビジュアル演出に違和感を覚える声も多く、「気持ち悪い」「つまらない」といった評価につながってしまっています。独創的で魅力的と捉える読者もいる一方で、受け手の感性や価値観によって印象が大きく変わるのがブルーロックの特徴と言えるでしょう。

炎上・批判につながった出来事

「本田・香川発言」問題の真相と反応

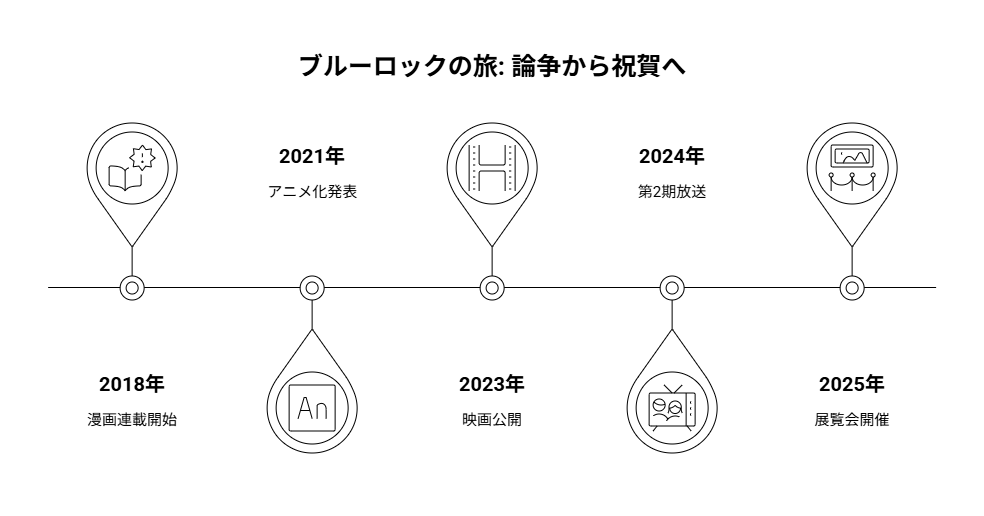

最も大きな炎上となったのは、原作第1話で絵心甚八が実在のサッカー選手である本田圭佑や香川真司の実名を出して批判した件です。具体的には、日本代表で活躍した選手を尊敬していると言った参加者に対して、「本田?香川?んー?そいつらってW杯優勝してなくない?じゃあカスでしょ」と実名を挙げて侮辱したんです。

当時、代表の主力として活躍していた選手の名前を引き合いに出して「カス」と罵り、さらには日本サッカー協会を暗に批判するなどの過激な内容に、サッカーファンから猛反発が起きました。「本田と香川をカス呼ばわりしたのは許さない」「実名選手を出してカス扱いは本当に気分悪い」といった批判が殺到し、大炎上騒ぎとなったんです。

興味深いのは、名前を挙げられた本田選手本人が後に「ブルーロック」のスマホゲームアプリに登場し、CMにも出演していることです。批判された作品のゲームに登場するなんて、本田選手の懐の深さが伺えますね。実際、現在では本田選手とブルーロックは良好な関係を築いているようです。

炎上理由とSNS上での論争

この炎上により、連載開始直後から「打ち切りになるのでは?」という噂まで立ちました。サッカー漫画だけに読者にはサッカーファンの方が多くいたため、第1巻の内容でサッカーファンの方たちが激怒してしまったんです。

当時の編集部は「炎上不可避のサッカー漫画」「サッカーどころか全てのスポーツ漫画に喧嘩売ってる」と宣伝していたほどで、ある意味狙った炎上だったとも言えます。ただし、実際に炎上してみると想像以上の反響で、炎上商法ではなく純粋に作品のメッセージ性から生まれた結果だったと考えられます。

アニメ版では地上波で放送すると大炎上するという判断なのか、本田や香川の名前は削除されました。一部の原作ファンからは「そこ日和ったらダメなんじゃないの?」「炎上して良かったから削らないでほしかった」「ブルーロックの醍醐味の1つだったのに」といった批判も上がったほどです。

「つまらない」「きつい」との声にどう応えるか

視聴者層と期待値のズレ

「最初はスポーツ×デスゲームが目新しかったけどもうよくあるサッカー漫画だな」「お風呂シーンは腐向けにターゲットしすぎて冷めた」といった声に見られるように、期待していた要素と実際の内容にギャップを感じる読者が存在します。

実際、ブルーロックは「デスゲーム×サッカー」という斬新な設定でスタートしたものの、話が進むにつれて通常のサッカー漫画に近づいている部分もあります。「各々が最強のストライカー目指すってはずだったのに、割り当てられた別ポジ面白いかもって妥協し出すのは草」といった指摘もあり、初期設定からのブレを感じる読者もいるようです。

また、アニメから入った視聴者からは「正直めちゃくちゃつまらない(というか見てられない)」「テンポ悪すぎ」といった厳しい意見も寄せられています。原作が長く続いているのでそれなりに人気はあるのでしょうが、アニメの演出やテンポに関しては改善の余地があるのかもしれません。

批判の裏にある人気作品ゆえの注目と誤解

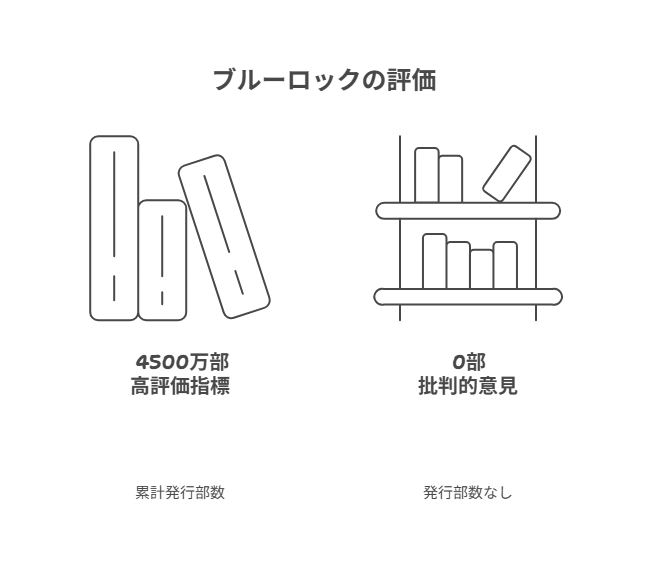

一方で、客観的なデータを見ると全く異なる景色が見えてきます。2025年現在、ブルーロックの世界累計発行部数は4500万部を突破しており、2022年にはオリコン漫画年間売上1位を記録しました。海外でもCrunchyrollの2023年視聴時間ランキングでアニメ部門3位という、スポーツ作品歴代最高の成績を獲得しているんです。

MyAnimeListでの評価もシーズン1が8.45/10(約15万レビュー)、シーズン2が8.67/10(約8万レビュー)と非常に高い水準を維持しており、批判の声を大きく上回る支持があることが明らかです。第45回講談社漫画賞少年部門を受賞し、アニメ化、映画化、舞台化と多方面でメディアミックス展開が続いていることからも、その人気の高さが伺えます。

実は、早稲田大学スポーツ科学部の研究によれば、「ブルーロックの個人主義的アプローチが現代若者の自己肯定感向上に寄与している」という分析結果もあります。批判される要素が、実は現代の若者には響いているという興味深い現象が起きているんですね。

2025年には展覧会「ブルーロック展 EGOIST EXHIBITION the animation」が池袋サンシャインシティで開催されるなど、人気は衰えるどころかさらに拡大している状況です。

打ち切り疑惑の実態と真偽

なぜ「打ち切り説」が浮上したのか

ブルーロックの打ち切り説は、連載開始直後の炎上が原因で浮上した噂でした。検索候補に「打ち切り」が表示されることで不安に感じる読者も多いようですが、実際には打ち切りや休載は発生していません。

連載開始時の炎上があまりにも激しかったため、「このままでは打ち切りになってしまうのでは?」と心配したファンが多かったんです。特に第1話から衝撃的な発言や展開があったため、「炎上から打ち切りになるんじゃないの?」と思った人が大勢いたのでしょう。

ただし、実際には炎上によって話題性が高まり、結果的に作品の認知度向上につながったとも言えます。話題性を呼ぶのに必要だった、という声もありますが、連載開始から炎上した漫画は珍しく、良くも悪くも強烈なインパクトを残したのは確かです。

現状の連載状況と今後の展望

2025年現在、ブルーロックは絶好調の連載状況を維持しています。最新刊35巻が2025年8月12日に発売予定で、スピンオフ作品『ブルーロック-EPISODE 凪-』も200万部を突破するなど、コンテンツとしての拡大が続いています。

アニメに関しても、2022年から1期が放送され、2024年10月から12月まで2期「ブルーロック VS. U-20 JAPAN」が放送されました。2024年4月には「劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-」が公開され、2023年より舞台上演も始まるなど、メディアミックス展開が非常に活発です。

原作漫画の「新英雄大戦」編は2025年4月に第300話で終了し、続編制作の可能性も高まっています。3期として「新英雄大戦」編がアニメ化される可能性があり、原作範囲的には少なくとも149話分という長編になることが予想されます。

さらに2025年9月28日には大規模イベント「ブルーロック エゴイストフェスタ 2025」が東京・京王アリーナTOKYOで開催予定で、浦和希・内山昂輝・島﨑信長さんら豪華声優陣も登壇することが決定しています。

参考リンク:TVアニメ『ブルーロック』

FAQ(よくある質問)

- Qなぜブルーロックは「恥ずかしい」と言われるの?

- A

主な理由は以下の3点です:中二病的なセリフ回しと漢字へのルビ振り、キャラクター同士の過激なレスバトル、現実離れした演出やプレー描写。特に「俺が最強の英雄(ヒーロー)になる」といった表現が、一部の読者には恥ずかしく感じられてしまいます。

- Qブルーロックの批判と評価の分かれ目は?

- A

作品の「エゴ」というテーマ性をどう受け取るかが分かれ目となっています。従来のサッカー漫画の「チームワーク」重視から大きく逸脱した個人主義的アプローチを、革新的と評価するか、非現実的と批判するかで印象が変わります。受け手の感性や価値観によって評価が大きく左右される作品です。

- Q打ち切りになる可能性はある?

- A

現在の人気状況を考慮すると、打ち切りの可能性は極めて低いです。累計部数4500万部超、アニメ化成功、メディアミックス展開の活発化など、商業的成功を収めているためです。2025年には展覧会やイベントも予定されており、むしろ人気は拡大傾向にあります。

- Qサッカー経験者には受け入れられないの?

- A

サッカー経験者の意見は分かれています。「エゴイストの集まり」という考えには共感する経験者もいますが、リアリティの欠如や戦術面での疑問を指摘する声も多いです。ただし、大久保嘉人氏のように「ブルーロックのFW理論にかなり共感する」と評価する元プロ選手もいます。

- Qなぜこれほど人気なのに批判も多いの?

- A

作品の革新性と従来の価値観との衝突が原因です。これまでのサッカー漫画の常識を覆す「エゴイスト」重視の思想は、新鮮さを感じる読者と違和感を覚える読者に完全に分かれます。人気が高いからこそ注目され、批判も目立ってしまうという側面もあります。

まとめ・結論

批判の背景には一部の誤解や受け取り方の違いがある

ブルーロックを「恥ずかしい」と感じるかどうかは、読者個々の感性や好みに大きく左右されます。これを普通とも、異常とも断言することはできず、多様な意見が存在することを理解し、それぞれの視点を尊重することが重要です。

実際、作品の「エゴ」をテーマにした独特な世界観や登場人物の強烈な個性は、多くのファンを魅了している一方で、一部の読者にとっては「恥ずかしい」と感じられる要素でもあります。この両極端な反応こそが、ブルーロックという作品の特異性を示しているんです。

また、制作陣も様々な課題と向き合いながら作品を生み出していました。原作者の金城宗幸氏は過労性神経症で休載を余儀なくされたり、作画担当のノ村優介氏も手首腱鞘炎の手術で休載したりと、週刊連載という過酷な環境の中でも質の高い作品を提供し続けています。こうした背景を知ると、批判だけでなく制作側の努力も評価したくなりますね。

高評価とのギャップこそが議論の火種

批判的な声がある一方で、圧倒的な売上実績と高い評価を獲得していることが、かえって議論を呼ぶ要因となっています。世界累計4500万部という数字は、批判の声を大きく上回る支持者がいる証拠なんです。

実際、「ブルーロックなんて講談社のいつもの広告打ちまくって無駄に流行ってる感出してるだけ」という厳しい意見もありますが、コミックとグッズの売れ行きは本物です。宣伝量と人気が釣り合ってないと言われていましたが、最終的にはしっかりと実績を残しているのが現状です。

また、2025年現在も展覧会やイベント、新商品の展開が続いており、一過性のブームではなく定着した人気を獲得していることが分かります。この両極端な評価こそが、ブルーロックという作品の議論を呼ぶ最大の要因と言えるでしょう。

作品を理解するには多角的な視点が必要

ブルーロック批判を理解するためには、作品の革新性と従来の価値観との衝突、そして受け手の多様性を認識することが不可欠です。批判も称賛も、この作品が持つ強いメッセージ性と独創性の証左と言えるでしょう。

実は、ブルーロックのような青春スポーツ漫画は、感情的な表現が豊かで、時にオーバーな描写が含まれることがあります。このスタイルが一部の読者には受け入れがたいかもしれませんが、それは作品の個性の一部として受け止められるべきです。

早稲田大学の研究結果にもあるように、現代の若者にとってブルーロックの個人主義的アプローチは自己肯定感の向上に寄与している可能性があります。単純な批判や賞賛を超えた社会的意義も見出されているんです。

ちなみに、本田圭佑選手がブルーロックとコラボしていることからも分かるように、当事者である選手たちは意外にもオープンな姿勢を見せています。作品への批判を乗り越えて、建設的な関係を築いている例もあるんですね。

最終的に、ブルーロックは好き嫌いがはっきり分かれる作品だということを受け入れることが大切です。万人受けを狙った作品ではなく、明確にターゲットを絞った尖った作品として評価されるべきでしょう。

批判する人も支持する人も、それぞれの価値観に基づいた正当な意見を持っています。大切なのは、一方的な批判や盲目的な賞賛ではなく、作品の持つ多面性を理解し、建設的な議論を続けることです。

2025年現在も人気が続いているということは、批判を乗り越えてなお支持される魅力があるということです。ブルーロックという作品が日本のエンターテイメント業界に与えた影響は、批判も含めて評価されるべき文化現象と言えるのではないでしょうか。

ブルーロックの世界をより深く理解したい方は、まず原作漫画を読み、その上でアニメ版との表現の違いを比較してみることをおすすめします。批判的な視点も含めて多角的に作品を評価することで、真の魅力を発見できるでしょう。また、実際のサッカーの知識を身につけてから読み返すと、また違った視点で楽しめるかもしれません。