映画『ドント・ウォーリー・ダーリン』のラストシーンで、一体何が起こったのでしょうか。フローレンス・ピュー演じるアリスは本当に現実世界に戻れたのか、それとも…?オリヴィア・ワイルド監督が描いた衝撃の結末には、現代社会への深いメッセージが込められているんです。

この記事では、話題となったラストシーンの真の意味から、作中に張り巡らされた巧妙な伏線まで、映画を観て感じた疑問をすべて解決していきます。ハリー・スタイルズとの共演でも注目を集めたこの心理スリラーの真実を、一緒に紐解いていきましょう。

作品の基本設定と物語の構造

参考リンク:映画『ドント・ウォーリー・ダーリン』公式サイト|大ヒット上映中!

美しき砂漠の街「ビクトリー」の正体

『ドント・ウォーリー・ダーリン』は、2022年に公開されたオリヴィア・ワイルド監督による長編監督第2作目です。前作『ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー』で高い評価を得た彼女が挑んだのは、「ユートピア・スリラー」という独特なジャンルでした。実は、この映画のテーマは現代社会にとって非常に重要な意味を持っているんです。

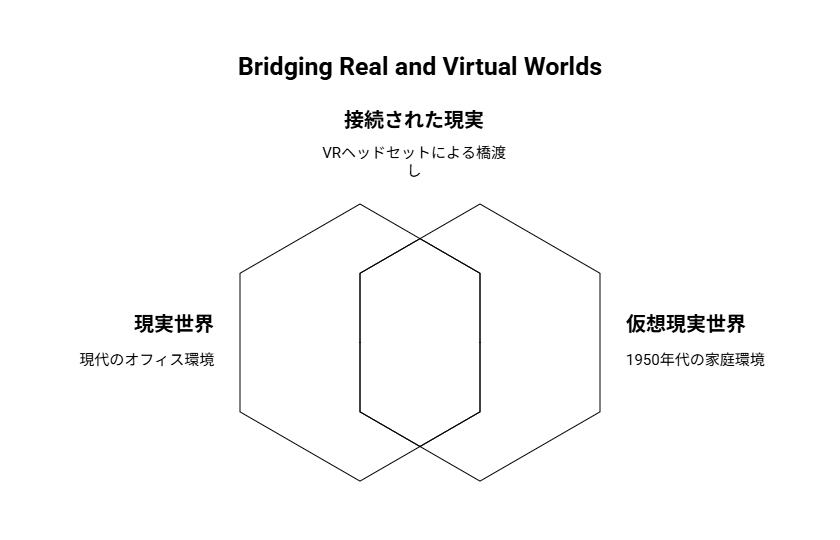

物語の舞台は、1950年代のアメリカ西海岸を思わせる砂漠の中の理想的な街「ビクトリー」。住民たちは高級住宅に住み、男性は謎めいた「ビクトリー計画」の仕事に従事し、女性は専業主婦として優雅な生活を送っています。しかし、この完璧すぎる世界には、観客が徐々に気づいていく不自然さが巧妙に仕込まれているんです。

主人公のアリス(フローレンス・ピュー)と夫のジャック(ハリー・スタイルズ)は、一見すると完璧な夫婦です。美しい家、愛情深い関係、経済的な安定—すべてが揃った理想的な生活を送っています。でも、この街には不可解なルールが存在するんです。女性は専業主婦でいなければならず、夫の仕事について知ってはいけません。そして最も重要なのは、決して街の外へ出てはならないということです。

物語の核心を支える演出技法

映画評論家が指摘するように、この作品にはベルトルト・ブレヒトの「異化効果」という手法が用いられています。この技法は、観客が登場人物に感情移入するのではなく客観視するような効果を狙ったもので、日常や常識を異常なものに見せる高度な演出なんです。

ちなみに、1950年代の理想的な家族像を現代の感覚でグロテスクに提示することで、当時「当たり前」とされていた価値観の問題点を浮き彫りにしているところも見どころです。この時代設定は単なるノスタルジーではなく、現代の私たちに向けた強烈なメッセージなんですね。

衝撃のラストシーンとその深層意味

仮想現実という設定の真の意図

物語の中盤で明かされる衝撃的な真実は、この美しい街「ビクトリー」が実は仮想現実の世界だったということです。現実世界で満たされない生活を送る男性たちが、理想的な1950年代の生活を再現するために作り上げた人工的な空間だったんです。これって、現代のSNSやバーチャル空間に依存する私たちにとって、決して他人事ではない話ですよね。

この「ビクトリー計画」は、実生活で満たされない男たちを対象としたサービスで、彼らは妻を無理やりこの仮想世界に引きずり込んでいました。現実世界では、アリスは医師として30時間連続勤務をこなすキャリアウーマンでしたが、ジャックによって意識を失わされ、仮想現実の中で「理想の妻」として生活させられていたのです。

実は、この設定には現代社会の男女格差や、男性のコンプレックス、そして支配欲といった複雑な問題が込められています。成功している女性に対する男性の劣等感や、「昔の良き時代」への郷愁が、いかに危険な方向に向かう可能性があるかを警告しているんです。

アリスの覚醒と自由への道筋

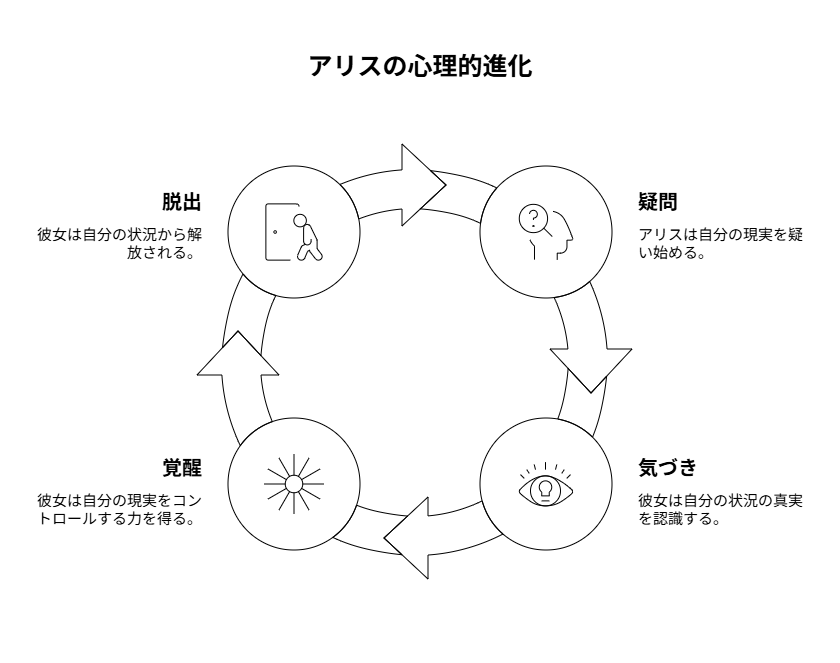

映画のクライマックスで、アリスは真実を知った後、ジャックとの激しい口論の末に彼を殺害します。この場面は単なる暴力的な解決ではなく、抑圧からの解放を象徴する重要なターニングポイントとして描かれているんです。長年の束縛からの完全な決別を意味する、非常に象徴的なシーンなんですね。

その後、仮想世界から脱出するため、システムの中枢である山の頂上を目指すアリス。追手を振り切りながら辿り着いた装置を操作することで、現実世界への帰還を試みます。このシーンは、自由への強い意志と、どんな困難も乗り越える女性の力強さを表現していて、観ている側も思わず応援したくなります。

ラストシーンでは、彼女が目を覚ましたことを示唆する息遣いが聞こえる中でエンディングクレジットが流れます。この終わり方は、彼女が現実世界に戻ったことを暗示していますが、その後の具体的な描写はありません。これは観客に想像の余地を残し、現実と虚構、自由と抑圧というテーマを強調する巧妙な演出となっているんです。

巧妙に張り巡らされた伏線の解読

空っぽの卵が示す虚無の世界

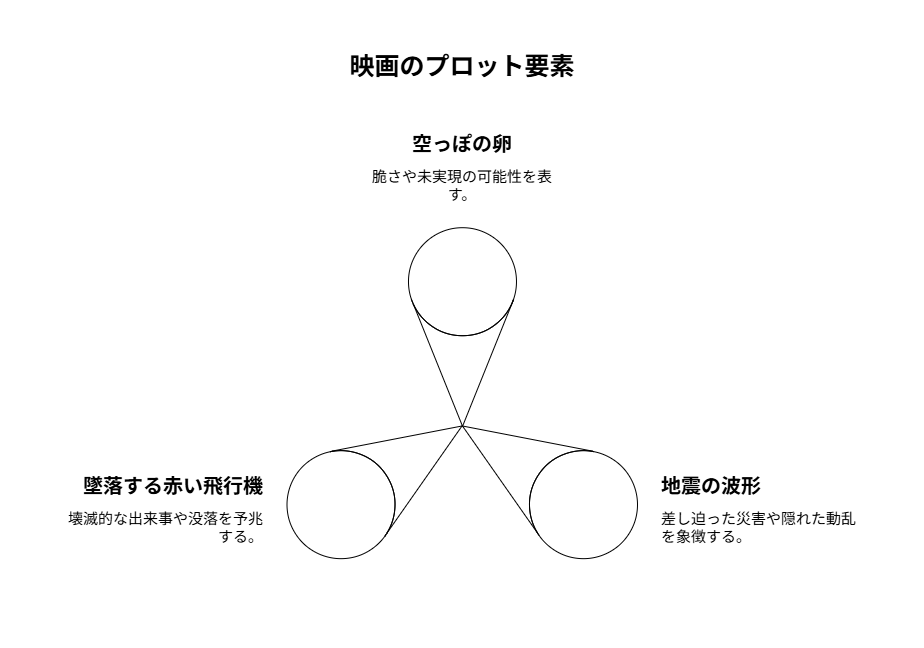

物語序盤で、アリスが朝食の準備をしている際に卵を割ると、中身が空っぽだったというシーンがあります。この描写は、一見すると些細な出来事のように見えますが、実は仮想現実の世界が偽物であることを示す重要な伏線でした。こういう細かい演出に気づくと、映画がもっと楽しくなりますよね。

卵は一般的に生命や新しい始まりの象徴とされますが、空っぽの卵はその逆で、生命の欠如や虚無感を暗示しています。仮想現実の世界では、見た目や表面上の幸福が精巧に再現されているものの、実際には実体や本質が欠けていることを、この空の卵が象徴的に表現していたんです。

ちなみに、この演出は監督のオリヴィア・ワイルドが特にこだわった部分の一つだそうです。日常的な行為の中に潜む異常性を表現することで、観客に漠然とした不安感を植え付ける効果を狙っていたんですね。

地震が暗示するシステムの脆弱性

作中で頻繁に起こる地震のような振動も、重要な伏線の一つです。これらの地震は、現実世界と仮想現実をつなぐ通信の障害や不安定さを表していました。仮想現実である「ビクトリー計画」では、現実世界との接続が維持される必要がありますが、地震の振動はその接続が完全ではないことを示していたんです。

特に、地震が起きるタイミングはアリスが違和感を覚える出来事や、仮想世界の歪みを目撃する瞬間とリンクしており、この世界の不完全さを視覚的・聴覚的に強調する役割を果たしていました。実は、この演出には現代のデジタル技術の限界や、バーチャル空間の不安定さに対する警告も込められているんです。

赤い飛行機の墜落が意味するもの

物語中に登場する赤い飛行機の墜落シーンも、重要な伏線として機能しています。この描写は、現実世界と仮想現実の接続に問題が生じていることを暗示していました。飛行機は一般的に移動や変化の象徴とされますが、その墜落は既存のシステムの破綻を意味しています。

アリスがこの光景を目撃することで、彼女の中で仮想世界への疑念が芽生え始めるきっかけとなったんです。赤という色彩も重要で、危険や警告、そして情熱といった強い感情を表現しているんですね。この場面以降、アリスの行動がより積極的になっていくのも、この象徴的な演出の効果なんです。

登場人物たちのその後と世界の行方

現実世界に戻ったアリスの困難な状況

映画は、アリスが現実世界で目を覚ましたことを示唆して終わりますが、その後の彼女の状況については明確に描かれていません。しかし、物語の設定から推測すると、彼女は深刻な状況に置かれている可能性があります。これって、実はハッピーエンドとは言い切れないんですよね。

現実世界では、ジャックによって長期間意識を失わされていたアリスは、身体的にも精神的にも大きなダメージを受けていると考えられます。医学的にも、長期間の意識不明状態から回復するのは容易ではありません。また、ジャックが仮想世界で死亡したということは、現実世界でも何らかの影響があった可能性があり、彼女は法的な問題に直面する可能性もあります。

実は、この曖昧な結末には深い意味があるんです。真の自由を手に入れることの困難さや、現実と向き合うことの厳しさを表現しているんですね。アリスの選択は勇敢でしたが、その代償も大きいということを暗示しているんです。

仮想世界に残された人々の選択

アリスの脱出により、ビクトリー計画のシステムは不安定になりましたが、他の住民たちの運命については明確ではありません。バニー(オリヴィア・ワイルド)のように真実を知りながらもこの世界に留まることを選んだ人物もいました。

バニーの場合、現実世界で子どもを失っており、仮想世界でなら子どもと一緒にいられるという理由でこの世界に留まっていました。このような複雑な事情を抱えた人々にとって、仮想世界の崩壊は必ずしも解放を意味するとは限りません。それぞれが抱える現実の痛みや喪失感が、彼らの選択を複雑なものにしているんです。

この設定は、現代社会でも見られる現象を反映しています。SNSやゲームの世界に逃避する人々、現実よりもバーチャルな関係を重視する人々など、デジタル時代の複雑な人間関係を予見しているとも言えるでしょう。

制作背景の騒動と作品への影響

監督と主演女優の確執

『ドント・ウォーリー・ダーリン』の制作過程では、監督のオリヴィア・ワイルドと主演のフローレンス・ピューの間に不仲説が浮上しました。この騒動は、映画の内容以上に注目を集める結果となりました。報道によると、撮影の7割超を終えた時点で、ワイルド監督とピューの間で「怒鳴り合い」のケンカが発生したとされています。

この背景には、ワイルド監督がハリー・スタイルズと交際を始めたことで、たびたびセットからいなくなることにピューが不満を募らせていたという事情があったようです。プロフェッショナルな現場において、私的な関係が作品制作に影響を与えることは、映画業界でも珍しいことではありませんが、これほど公になることは稀でした。

国際映画祭での緊張感

この不仲説は、ヴェネチア国際映画祭でのプレミア上映時にも表面化しました。フローレンスが記者会見を欠席し、プレミアでもレッドカーペットでワイルド監督と隣に立たず、会話もしなかったことが話題となりました。さらに、ハリー・スタイルズとクリス・パインの間でも「#SpitGate」(唾吐き事件)と呼ばれる騒動が発生し、作品の内容よりもゴシップが注目される異常事態となりました。

これらの制作背景の騒動は、皮肉にも映画のテーマと重なる部分があります。映画では男性中心の社会構造や女性の自由意志の抑圧が描かれていますが、制作現場でも権力関係や人間関係の複雑さが露呈したんです。この現実と虚構の境界線の曖昧さは、映画のメッセージをより深く考察する材料となっています。

心理的恐怖の演出技法

ホラー要素の巧妙な配置

『ドント・ウォーリー・ダーリン』は、直接的な恐怖よりも心理的な不安感を煽る演出が特徴的です。壁が急に迫ってくる妄想や、気づいたらラップを顔にぐるぐる巻いているシーンなど、現実と幻覚の境界を曖昧にする演出が効果的に使われています。

これらの「怖い」演出は、単なるホラー要素ではなく、主人公アリスの精神状態の変化を表現する重要な手法でした。仮想現実の世界に違和感を覚え始めた彼女の内面の混乱が、視覚的に表現されていたんです。観客は、アリスと同じように現実と虚構の境界線を見失い、不安感を共有することになります。

日常の中に潜む異常性

映画が巧妙なのは、一見すると美しく平和な日常生活の中に、徐々に異常性を滲ませていく点です。完璧すぎる夫婦関係、画一的な住民たちの行動、そして説明のつかない禁止事項など、これらすべてが積み重なることで、観客は漠然とした不安を感じるようになります。

この手法により、観客は単なるエンターテインメントとしてではなく、社会批判として作品を受け取ることになります。現代社会においても、私たちは様々な形で「理想的な生活」を押し付けられることがあり、その危険性を映画は警告しているんです。実は、この「日常の中の異常性」というテーマは、現代のSNS社会や同調圧力とも深く関連しているんですね。

FAQ(よくある質問)

- Q映画の最後でアリスは本当に現実世界に戻れたのですか?

- A

映画のラストシーンでは、アリスが現実世界で目を覚ましたことを示唆する息遣いが聞こえますが、その後の具体的な描写はありません。監督の意図としては、観客の想像に委ねる部分を残しており、完全に明確な答えは提示されていません。しかし、物語の流れから考えると、彼女は現実世界への帰還に成功したと解釈するのが自然です。

- Qなぜジャックはアリスを仮想世界に閉じ込めたのですか?

- A

現実世界では、アリスは医師として多忙な生活を送っており、ジャックは彼女の成功に対してコンプレックスを抱いていました。仮想世界では、1950年代の価値観に基づいて、男性が主導権を握り、女性が従順な妻として存在する関係を実現できます。ジャックは自分の理想とする夫婦関係を強制的に作り出すために、アリスを仮想世界に閉じ込めたのです。

- Q空っぽの卵や地震などの伏線にはどんな意味がありますか?

- A

これらの伏線は、仮想世界の不完全さや虚偽性を示しています。空っぽの卵は生命の欠如や虚無感を象徴し、地震は現実世界との接続の不安定さを表現しています。これらの現象を通じて、アリスは徐々にこの世界の異常性に気づいていくのです。

- Qバニーはなぜ真実を知りながら仮想世界に留まったのですか?

- A

バニーは現実世界で子どもを失っており、仮想世界でなら子どもと一緒にいられるという理由でこの世界を選択しました。彼女にとって、たとえ偽りの世界であっても、愛する子どもと過ごせることの方が重要だったのです。この選択は、現実の痛みから逃避したいという人間の心理を表現しています。

- Q制作現場の騒動は映画の内容に影響していますか?

- A

制作現場での人間関係の問題は、映画のテーマである権力関係や抑圧の構造と偶然にも重なる部分があります。しかし、作品の芸術的価値は制作背景とは独立して評価されるべきものです。ゴシップに惑わされることなく、映画そのものが持つメッセージや演出技法に注目することが重要です。

まとめ:現代社会への警鐘としての作品価値

『ドント・ウォーリー・ダーリン』は、表面的には美しいユートピアを描きながら、その裏に隠された現代社会への鋭い批判を込めた複層的な作品です。ラストシーンでアリスが現実世界に戻ったことを示唆する演出は、単なるハッピーエンドではなく、真の自由を求める女性の意志の勝利を象徴しているんです。

作中に散りばめられた伏線—空っぽの卵、地震、赤い飛行機—はすべて、この偽りの世界の本質を暴く重要な手がかりでした。そして制作背景の騒動すらも、映画が描くテーマの現実的な反映として捉えることができます。現実と虚構の境界線が曖昧になる現代において、この映画が持つメッセージはますます重要性を増しているんです。

この映画が投げかける問いは、「与えられた幸せと自ら選択する人生、どちらを選ぶか」という普遍的なものです。現代社会においても、私たちは様々な形で「理想的な生活」を押し付けられることがあります。SNSで見る完璧な生活、社会が期待する役割、そして自分自身が作り上げた理想像—これらすべてが、時として私たちを束縛する「仮想現実」となり得るんです。

アリスの選択は、そうした状況に対する一つの答えを示しています。たとえ困難で不完全な現実であっても、自分の意志で選択した人生の方が価値があるという強いメッセージが込められているんです。実は、この選択の重要性は、デジタル化が進む現代社会でより切実な問題となっています。

オリヴィア・ワイルド監督が「想像力の限界を押し広げる映画へのラブレター」と表現したこの作品は、観る人それぞれに異なる解釈と発見をもたらしてくれるはずです。ちなみに、フローレンス・ピューの演技力も見どころの一つで、彼女が表現するアリスの心の変化は非常に繊細で説得力があります。

映画を観終えた今、あなたはどのような感想を持ったでしょうか。この作品が持つ多層的なメッセージをさらに深く探求し、現代社会における自由と選択について考えるきっかけとしていただければと思います。そして何より、私たち一人一人が「本当の自分らしい生き方」について考え直すための、貴重な機会を与えてくれる作品なんです。

最後に、この映画のテーマは決して映画の中だけの話ではありません。現実世界でも、私たちは日々様々な選択を迫られています。その時に、アリスのように自分自身の意志を大切にし、たとえ困難であっても真実と向き合う勇気を持てるかどうか—それが、この映画が私たちに問いかけている最も重要なメッセージなのかもしれませんね。