2023年12月8日に公開された杉咲花主演の映画『市子』は、観る者に深い衝撃と考察の余地を残す社会派ヒューマンドラマです。恋人からのプロポーズを受けた翌日に失踪した女性・市子の謎めいた正体と壮絶な人生が、関係者の証言を通じて徐々に明らかになっていく構成で、無戸籍問題という現代日本の深刻な社会問題に光を当てた話題作となりました。

本記事では、映画『市子』の複雑なあらすじから衝撃的なラストシーンまで、ネタバレを含めて完全解説します。市子という女性が背負った宿命、彼女を取り巻く人物関係、そして法律的な背景についても詳しく考察していきますよ。実は、この作品には現代社会の問題が深く描かれており、観る人によって全く違った解釈ができる奥深さがあるんです。

映画『市子』とは?|基本情報と作品概要

作品の基本データ

『市子』(いちこ)は、戸田彬弘監督が自身の主宰する劇団チーズtheaterの旗揚げ公演作品「川辺市子のために」を映画化した作品です。この舞台版は、なんとサンモールスタジオ選定賞2015で最優秀脚本賞を受賞するほどの高い評価を受けていたんですね。

- 公開日: 2023年12月8日

- 上映時間: 125分

- 監督・脚本: 戸田彬弘

- 主演: 杉咲花

- 共演: 若葉竜也、森永悠希、倉悠貴、中田青渚、石川瑠華、中村ゆり ほか

- 配給: ハピネットファントム・スタジオ

参考リンク:よくあるご質問 | 無戸籍でお困りの方へ

作品の特徴と社会的背景

本作は「離婚後300日問題」による無戸籍という社会問題を核に、現代日本社会の闇を浮き彫りにした社会派映画として制作されました。舞台版から映画への再構築により、より多くの人々にこの問題を知ってもらうきっかけとなっています。ちなみに、この問題は2024年4月の法改正で大幅に改善されたんですが、映画が描く過去の状況は非常にリアルで重要な記録でもあります。

戸田彬弘監督は映画『市子』の大ヒットを受けて、2025年公開予定の新作映画「爽子の衝動」の製作も決定しており、社会派作品への注目度はさらに高まっています。

あらすじネタバレ解説|物語の流れと重要シーン

前半の展開と市子の謎

プロポーズの翌日の失踪

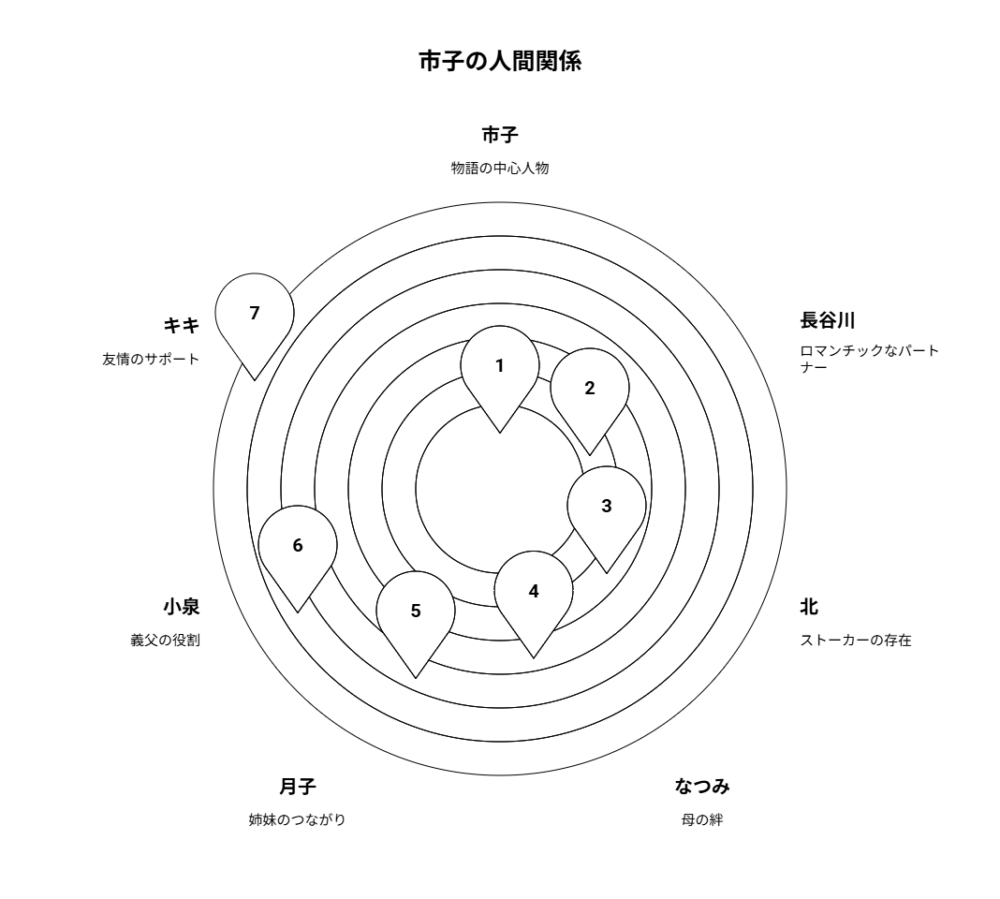

2015年8月、大阪で恋人の長谷川と3年間同棲していた市子はプロポーズを受けた翌日に突然失踪します。困惑した長谷川が失踪届を出すと、刑事の後藤から衝撃的な事実を告げられるんです。実は、市子がプロポーズを受けた時に涙を流して喜んだのも、彼女が抱える深刻な問題を知っている観客には複雑な気持ちになるシーンでした。

「川辺市子という女性は存在しない」

刑事から川辺市子という女性は存在しないと告げられる長谷川。この時点で観客も市子の正体について疑問を抱くことになります。3年間も一緒に暮らしていた恋人が、実は戸籍上存在しない人物だったという事実は、長谷川にとっても観客にとっても大きな衝撃でした。

中盤の事件と登場人物の関係性

市子の壮絶な過去が明らかに

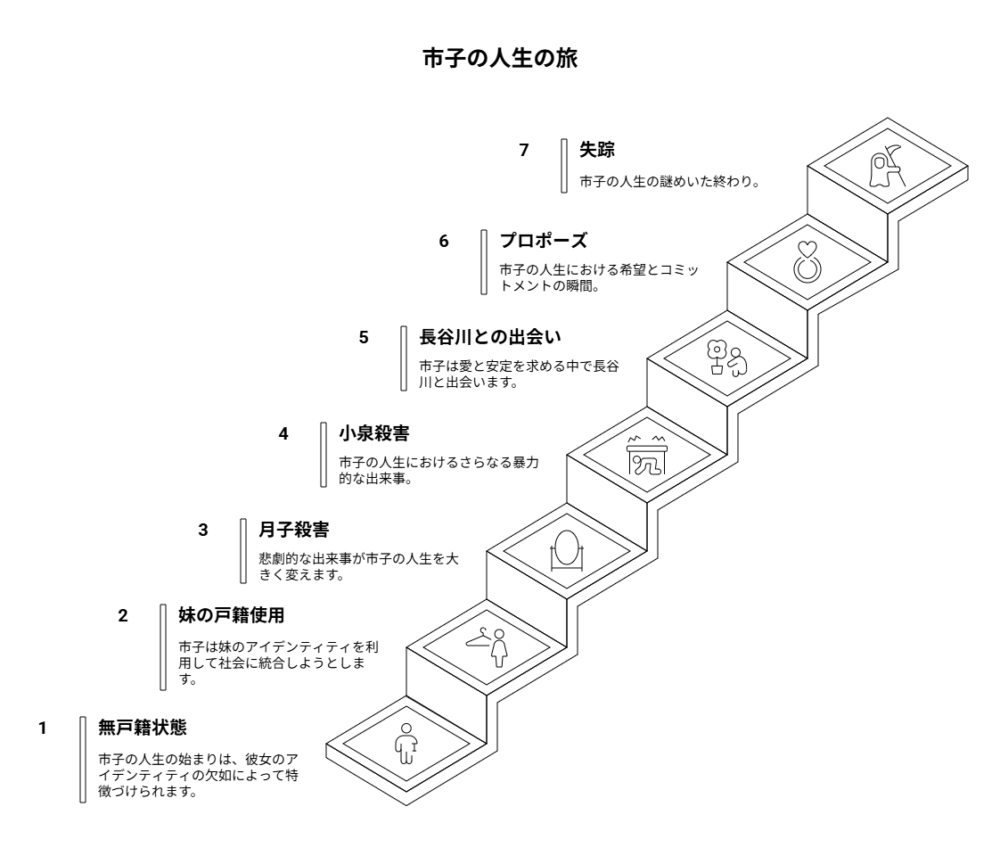

長谷川と刑事・後藤が市子の足跡を追う中で、以下の衝撃的な事実が判明していきます。まず、市子が無戸籍になった理由は、母・川辺なつみがDV夫との離婚後まもなく新しいパートナーの子を妊娠したため、「離婚後300日問題」で出生届が出せなかったことでした。

さらに、次女の月子は筋ジストロフィーという難病で、市子は月子の戸籍を使って学校に通っていたという事実も明らかになります。つまり、市子は自分の本当の年齢より3歳若い年齢で生活していたということなんです。そして、市子の人生には複数の死が関わっていることが徐々に明らかになってきます。

ラストとエンドロールの意味

衝撃的な結末の真相

映画のクライマックスでは、市子の取った驚愕の行動が明らかになります。自分を愛する北や、たまたま見つけた自殺志願の女性を上手く「使って」、市子は自分の身代わりを仕立ててしまうのです。戸籍がないからこそ可能だった、この究極の逃避行は多くの観客に衝撃を与えました。

市子は死んだことにして、自殺志願者の女性の身分を乗っ取って、また新しい人生を歩み始めるという解釈が一般的です。ただし、このラストシーンについては複数の解釈が可能で、観る人によって感じ方が大きく異なるのも特徴的ですね。

エンドロールに込められたメッセージ

エンドロールの最後には、市子の10歳の誕生日のときの楽しそうな会話が流れます。義父・小泉が市子に「何歳になった」と聞き、母・なつみが「7歳」と嘘を答え、市子が「10歳!」と正直に答える。その後、小泉が「ケーキ楽しみやなあ」と言い、なつみが「なんのケーキでしょう?」と返すという、幸せだった頃の会話です。

この会話は、市子が人生の中で経験した数少ない幸せな瞬間を表現しており、観客に複雑な感情を抱かせます。実は、市子の好きなものは花火、ケーキ、味噌汁、ガリガリ君、屋台の焼きそばなど、とても身近で素朴なものばかりだったことも印象的でした。

登場人物と相関図解説|誰が何を知っていたのか

川辺市子とは何者か?

市子の正体と複雑なアイデンティティ

市子は以下のような非常に複雑な背景を持つ女性でした。本名は川辺市子ですが、無戸籍のため社会的には存在しない人物です。通称として川辺月子(妹の戸籍を使用)という名前で生活しており、実際の年齢より3歳若く生活していました。さらに、妹・月子と義父・小泉の殺害という重い過去も背負っています。

ちなみに、市子が学校で友人たちに本名を明かすシーンがありますが、嘘つき呼ばわりされてしまい、自分は「市子」でいてはダメなんだと思うようになってしまいます。この経験が、彼女のアイデンティティの混乱をさらに深めることになったんです。

長谷川の役割と視点

愛する人の正体を追う男性

3年間一緒に暮らしてきた恋人の長谷川義則は、市子を心から愛していました。彼の視点を通して、観客は市子の本当の姿を知ることになります。興味深いのは、長谷川は最後まで市子に会うことなく物語が終わるという点です。普通は最後に主人公同士が会って話をするシーンを入れると思うんですが、そこを省いた演出も印象的でした。

長谷川は市子の過去を知った後も、彼女への愛情を失うことはありませんでした。市子の母親・なつみから真相を聞いた時に涙するシーンは、多くの観客の心を揺さぶりました。

その他の人物の背景と繋がり

北秀和の一方的な愛情

北は市子に熱烈な想いを抱くストーカーでした。高校時代から市子に執着し、最終的には市子の計画に利用されてしまいます。ただただ市子に利用されただけの北くんは可哀想だという感想も多く見られました。北は市子の義父・小泉殺害の現場を目撃し、遺体処理を手伝うという共犯関係になってしまったんです。

母・川辺なつみの複雑さ

DV夫から逃げるように離婚したが、市子を妊娠していた母・なつみは、バツ2でシングルマザーとして娘たちを育てました。彼女の選択が市子の人生を決定づけることになります。特に印象的なのは、市子が妹・月子を殺害した後に、なつみが市子に対して「ありがとう」と言うシーンです。これは介護疲れの深刻さを表現した場面でもありました。

法律的視点から読み解く『市子』|彼女は何を犯したのか?

離婚後300日問題とは

無戸籍問題の根本的原因

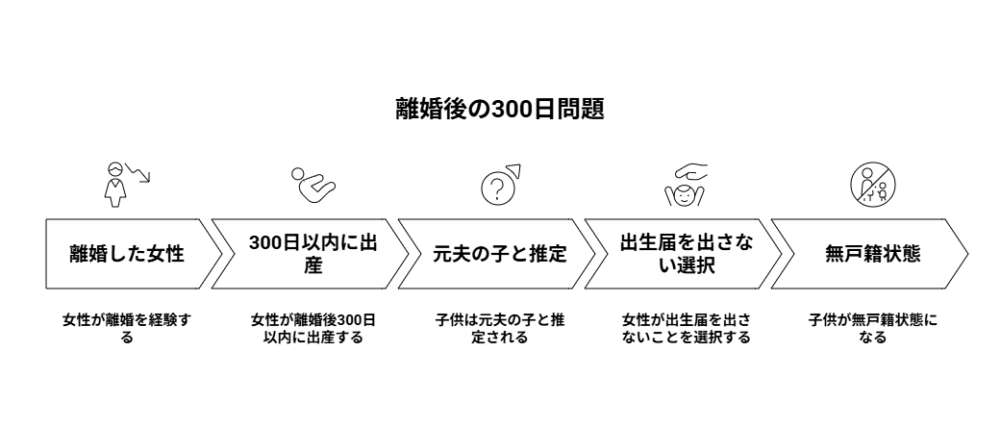

明治時代からの法律である「離婚後300日問題」が、市子の無戸籍状態を生み出しました。これは、元夫と離婚してから300日以内に生まれた子供は、出生届を出すと戸籍上は元夫の子供になってしまうという制度です。

市子のケースでは、母・なつみの元夫がDV男で、「俺の子じゃないよ」という手続きを裁判所でしてくれない場合、医師による離婚後の妊娠の証明か、元夫とずっと別居していた証明が必要で、ハードルが非常に高かったんです。この制度により、前夫の子とされることを避けるために、出生届を出さず、市子は無戸籍のまま成長することになったのです。

市子が犯した法的な問題

複数の重大犯罪

市子は複数の重大な犯罪を犯しています。まず、妹・月子の生命維持装置を停止した殺人罪、そして義父・小泉を刺殺した殺人罪があります。さらに、両事件での遺体処理による死体遺棄罪、他人の戸籍を使用した社会生活による詐欺罪も該当します。

ラストシーンでの行為については、殺人教唆・自殺幇助の可能性もありますが、これは解釈によって異なる部分でもあります。実際、北くんが死んでしまったのか、もしくは市子が事前に用意した誰かが死んだのかは謎でした、という感想も多く見られました。

法制度の変化と現在

2024年の法改正

離婚後300日問題や無戸籍の問題の解決などを目的とする民法の改正法が2022年に成立し、2024年4月1日から新たな嫡出推定規定がスタートしています。この改正により、離婚後300日以内に生まれた子どもでも、出産の時点で母親が再婚していれば、再婚した夫の子どもと推定されるようになりました。

参考リンク:よくあるご質問 | 無戸籍でお困りの方へ

また、2024年4月から一年に限り、特別措置期間も設けられており、無戸籍問題で悩まれているお子さんをお抱えの方は、法務局に相談することができるようになっています。映画『市子』のような悲劇を繰り返さないための重要な法改正と言えるでしょう。

『市子』のラストの意味と監督のメッセージ

ラストシーンの解釈

新たな人生への旅立ち

市子は自分の存在を消し去るかのように、他人の戸籍を使って再び新しい人生を歩もうとします。自分は死んだことにして、女性の身分を乗っ取って、市子はまた図太く生きていくという解釈が多くの観客によってなされています。

実は、市子がライトに照らされるシーンで、眩しさから手で顔を隠す仕草をするのですが、それがあたかも「川辺市子」という人間をこれから葬り去るという覚悟を表してるのではないかとも解釈されています。杉咲花さんの演技がこの映画を単なる残酷な物語ではなく、「生きる」ということをテーマにした哲学的な作品へと昇華しているんです。

鼻歌に込められた意味

ラストシーンで市子が歌う鼻歌は、劇中で市子が何度も口ずさんでいた曲であり、彼女が持つ「儚い希望」と「逃れられない現実」を同時に表現しています。このメロディがエンドロールを通じて流れることで、市子の心情や彼女の生きる道が、最後まで視聴者に伝えられるようになっているんです。

監督が投げかける問い

生きることの意味

映画『市子』が投げかける最も根源的な問いは、「生きるとはどういうことか」です。過酷な環境で育ち、複数の殺人を犯しながらも、市子は決して生きることをあきらめませんでした。ちなみに、市子がどんな人物であると感じるのかは、観ている者によって変わるという点も重要です。

あなたは市子を殺人を重ねたひどい女性だと思うのか、愛を求めて嘘を重ねなければならなくなった悲しい境遇の女性だと思うのか。その判断は観客の心に委ねられています。

社会制度への問題提起

作品は個人の物語を通じて、無戸籍問題、ヤングケアラーなど、現在の社会問題への関心を喚起することも目的としています。映画『市子』は単なるサスペンス作品を超えて、現代日本社会の構造的問題と個人の生存戦略を描いた重層的な作品となっているんです。

FAQ(よくある質問)

- Q「川辺市子のために」はどんな内容?

- A

劇団チーズtheaterの旗揚げ公演として上演した舞台「川辺市子のために」が原作となっており、サンモールスタジオ選定賞2015では最優秀脚本賞を受賞した話題作です。舞台版では更に詳細な人物描写や社会問題の掘り下げが行われています。映画版とは異なる演出や展開もあるため、両方を比較してみるのも面白いですよ。

- Q映画『市子』の結末はハッピーエンド?

- A

市子の結末については解釈が分かれるところです。新たな人生を歩み始めたという見方もあれば、罪から逃れ続ける悲しい運命と見る観点もあります。市子がどんな人物であると感じるのかは、観ている者によって変わるというのが戸田監督の意図でもあるようです。明確な答えを示さないことで、より深い考察を促す作品になっています。

- Q法律上の問題点は実際どうなの?

- A

無戸籍問題については、法務局に専門的な相談が可能であり、2024年4月から見直される嫡出推定規定により、今後は同様の問題が軽減される可能性があります。離婚後300日以内に生まれた子どもでも、出産の時点で母親が再婚していれば、再婚した夫の子どもと推定されるようになりました。また、特別措置期間も設けられているため、該当する方は早めに法務局に相談することをおすすめします。

- Q市子と北の関係はどう解釈すべき?

- A

北は市子に一方的な愛情を抱くストーカーでしたが、同時に市子の秘密を共有する共犯者でもありました。最終的に市子に利用される形になってしまい、「ただただ市子に利用されただけの北くんは可哀想」という感想も多く見られます。しかし、北自身も市子に執着し続けたという責任もあり、複雑な関係性だったと言えるでしょう。

- Qエンドロールの会話の意味は?

- A

エンドロールで流れる市子の10歳の誕生日の会話は、彼女が経験した数少ない幸せな瞬間を表現しています。義父・小泉や母・なつみとの「ケーキ楽しみやなあ」という温かい会話は、その後の壮絶な人生と対比されて描かれており、市子の人生の複雑さと悲しさを象徴しています。幸せだった頃の記憶が、彼女にとってどれほど貴重だったかを物語っているんです。

まとめ・結論

映画『市子』の深層に迫る

映画『市子』は単なるサスペンス作品を超えて、現代日本社会の構造的問題と個人の生存戦略を描いた重層的な作品です。杉咲花の憑依的な演技により、複雑な人物像が見事に表現されています。14歳から28歳までの市子を演じ切り、セリフが少ない中でも表情や仕草で複雑な感情を表現する圧巻の演技は、第47回日本アカデミー賞優秀主演女優賞の受賞にもつながりました。

実際に観た人からは「こんなに感情を揺さぶられる映画には久しぶりに出会いました」「杉咲花の幸薄く、影のある女性の演じ方に引き込まれる」といった感想が多く寄せられています。また、「年代を行ったり来たりする割に、見せ方が良くて非常にわかりやすく、引き込まれました」という声もあり、複雑な時系列の構成も高く評価されているんです。

読後に感じる余韻と考察の余地

過酷な環境で育ち、二度の殺人を犯し、常に偽りの人生を生きてきた市子。しかし、彼女は決して生きることをあきらめませんでした。この事実は、観客に「生きる」ことの意味について深く考えさせます。ちなみに、市子の好きなものが花火、ケーキ、味噌汁、ガリガリ君、屋台の焼きそばなど、とても身近で素朴なものばかりだったことも、彼女の人間性を感じさせる重要な要素でした。

作品が提示する重要な問いとして、無戸籍状態で生まれた人間の人権とは何か、社会制度の狭間で生きる人々への支援の在り方はどうあるべきか、そして家族とは何か、愛とは何かという根本的な疑問があります。これらの問いに対する明確な答えは示されませんが、それこそが作品の深さでもあるんです。

次に観るべき作品の提案(関連作紹介)

市子の社会問題への関心を深めたい方には、以下の作品もおすすめです。まず、是枝裕和監督の『誰も知らない』は、社会から取り残された子どもたちを描いた名作です。同じく是枝監督の『万引き家族』は、家族の絆と社会制度の問題を扱っており、市子と通じるテーマがあります。

また、赤堀雅秋監督の『葛城事件』は、現代家族の闇を描いた社会派ドラマとして、市子と同様の重厚さを持っています。実は、若葉竜也さんも『葛城事件』で鬼気迫る芝居で注目を集めた俳優さんなんです。これらの作品を通じて、現代日本社会が抱える問題についてより深く考察することができるでしょう。

戸田彬弘監督の今後の展開

戸田彬弘監督は『市子』の成功を受けて、2025年公開予定の新作映画「爽子の衝動」の製作が決定しています。この新作では、古澤メイ、間瀬英正、小川黎、黒沢あすか、梅田誠弘らが出演予定で、野島伸司総監修の俳優養成スクールともタッグを組むという注目の企画です。

2024年12月にはメインビジュアルと特報映像も公開されており、戸田監督の社会派作品への取り組みがさらに注目を集めています。『市子』で見せた繊細で深い人間描写が、新作でもどのように表現されるのか、映画ファンとしては非常に楽しみですね。

映画『市子』は、観る者の価値観や人生観に深く問いかける作品として、長く記憶に残り続けるでしょう。杉咲花の圧巻の演技とともに、現代日本社会が抱える問題について改めて考える機会を提供してくれる貴重な映画作品です。無戸籍問題という重いテーマを扱いながらも、人間の生きる力強さと複雑さを描いた本作は、まさに現代の名作と呼ぶにふさわしい作品だと思います。

現在、映画『市子』はAmazon Prime Videoで見放題配信されており、Blu-ray&DVDも2024年7月3日に発売されています。まだ観ていない方は、ぜひこの機会に杉咲花さんの渾身の演技と、戸田彬弘監督が描く現代社会の深い闇に触れてみてください。きっと、映画を観終わった後も長く心に残る作品になるはずです。

※この記事には映画『市子』の重要なネタバレが含まれています。未鑑賞の方はご注意ください。