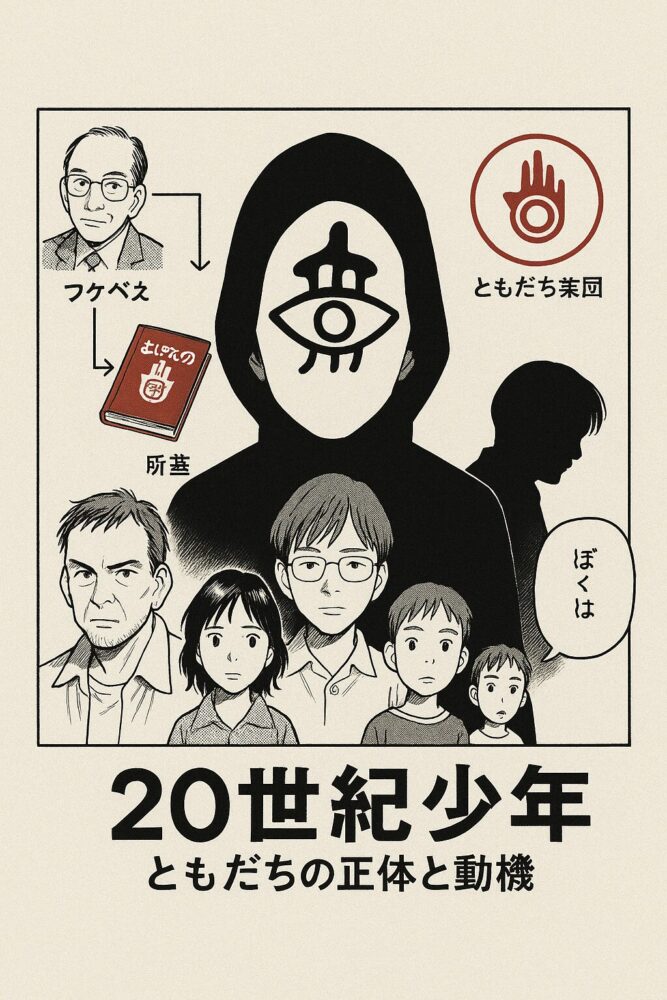

「あのマスクの下に隠された顔は誰なのか?」「なぜ彼は世界を滅ぼそうとしたのか?」——浦沢直樹の傑作漫画『20世紀少年』を読んだ多くの読者が抱いた疑問です。本記事では「ともだち」の正体や、その最終的な目的について、原作の描写や伏線を丁寧に分析し、最終回が「ひどい」と言われる理由まで徹底考察します。あなたの「20世紀少年」の世界観への理解が一層深まること間違いなしです。

※この記事には重大なネタバレが含まれています。未読の方はご注意ください。

参照:20世紀少年 : 作品情報・キャスト・あらすじ – 映画.com

「20世紀少年」と黒幕「ともだち」の全体像

『20世紀少年』は1999年から2006年まで『ビッグコミックスピリッツ』(小学館)で連載された浦沢直樹による漫画作品です。その完結編である『21世紀少年』は2007年に連載されました。本作は第48回小学館漫画賞青年一般部門、第25回講談社漫画賞一般部門など数々の賞を受賞し、2004年にはフランス・アングレーム国際漫画祭で最優秀長編賞も受賞した国際的にも評価の高い作品です。

物語は1997年から始まり、主人公の遠藤健児(ケンヂ)が子供時代に友人たちと書いた「よげんの書」の内容通りに、世界的なテロや災害が起こっていることに気づくところから動き出します。その背後には謎の新興宗教の教祖「ともだち」がいることが判明し、ケンヂと幼なじみたちは世界を救うために立ち上がります。2000年の「血の大晦日」、2015年の細菌兵器テロ、そして2017年の世界滅亡計画と、スケールの大きな物語が約8年の連載を通じて描かれました。

「ともだち」は本作のメインヴィラン(敵役)であり、新興宗教「ともだち教団」の教祖です。その正体は物語の最大の謎として長く読者を悩ませてきました。特徴的なのは常に顔を隠していることで、物語の前半では忍者ハットリくんのお面を、後半では「ともだち」のシンボルマークの入ったマスクや白いターバンのようなものを着用しています。「ともだち」はケンヂたちが子供の頃に作った「よげんの書」に書かれた内容そのままに世界征服と滅亡計画を進めていきます。

物語の途中で「ともだち」の正体はフクベエ(服部)だと思われましたが、実際には最終決戦でフクベエが死亡した後も「ともだち」は存在し続けます。ここから、実は「ともだち」は複数人存在するのではないかという疑惑が読者の間で広がりました。しかし、物語のクライマックスでケンヂが「おまえさ…カツマタ君だろ」と言い放ち、「ともだち」の真の正体が明かされます。この展開は多くの読者に衝撃を与えましたが、実は物語の随所に「カツマタ」に関する伏線が張られていたのです。

カツマタの正体と「ともだち」への変貌

カツマタとは、ケンヂたちの小学校時代のクラスメイトです。作中では「理科の実験が大好きで、フナの解剖の前日に死んだ」という噂の人物として登場します。しかし実際には彼は死んでおらず、「ともだち」として活動していたのです。

カツマタの正体に関する謎は、物語の中で極めて断片的にしか明かされません。彼は常にナショナルキッドのお面をかぶっており、作中でもほとんど存在感がなく、多くの読者はケンヂが最終回で「おまえさ…カツマタ君だろ」と言った時に初めてその名前の重要性に気づいたほどです。

カツマタの素顔についても謎が残されています。作中では彼の顔がフクベエとそっくりであることが示唆されており、これにより「フクベエとカツマタは双子ではないか」という説まで生まれました。しかし、完全版で明らかになった情報によると、カツマタは整形やフクベエの外見を模倣することで、フクベエになりすまして「ともだち」として活動していたようです。

カツマタの素顔についての描写では**「顔のイメージがフワフワと変わる」「人間個人個人の銘印が顔に刻まれるものだが、”ともだち”の顔にはそれが無い」**と解説されています。これはカツマタの素顔が特定の固定されたイメージを持たない、いわば「のっぺらぼう」のような存在であることを意味しています。

フクベエの死と「ともだち」の始まり

フクベエ(服部哲也)は、ケンヂたちの小学校時代のクラスメイトで、「よげんの書」とその上位バージョンの「しん・よげんの書」の作者です。彼はカツマタとともに「ともだち」の源流となる人物ですが、いつどのように死亡したのかについては物語内でも謎に包まれています。

原作の連載版では、2015年元旦にフクベエが理科室でヤマネに銃殺されたように描かれていましたが、完全版では小学校卒業後の春休みに既に死亡していたことが明かされています。ケンヂは「卒業しすぐの春休みに(フクベエは)死んだ」と証言しており、この点で連載版と完全版の間に矛盾が生じるように見えます。

実はこの矛盾は、浦沢直樹が『漫道コバヤシ』第51回で明かした情報によって解決されます。それによると、理科室で撃たれたのはフクベエの「影武者」であり、本物のフクベエは既に死亡していたとのことです。また、「ともだち」が忍者ハットリくんのお面を着用していたのは、「ハットリ=服部」という連想からフクベエと思わせるためのミスリードだったことも明かされています。

つまり、1997年のクラス会や2000年の「血の大晦日」でケンヂたちの前に現れた「フクベエ」は、実はカツマタがフクベエを装っていたのです。この点は実写映画版でも同様に描かれています。

「ともだち」=カツマタ説を裏付ける伏線

「ともだち」の正体がカツマタであることを示す証拠や伏線は、実は作品の随所に散りばめられていました。伝説の刑事・チョーさんは2巻の時点で既に「ともだち」の正体をつかんでいました。彼が卒業者名簿を50音順にチェックする場面で、「落合長治の次」に名前があると気づきます。50音順で考えると「か」で始まる「カツマタ」が有力候補となります。

また、カツマタはエレベーターが閉まる直前に**「僕こそが20世紀少年だ」**と発言します。これは「カツマタは1970年で死んだ=20世紀のみ生きた少年=20世紀少年」という意味を含んでいます。さらに他のキャラクターが漢字表記されるなか、カツマタだけが片仮名で表記されていることも暗示的です。これは彼の名前が本名ではなく、あだ名または仮の名であることを示唆しています。

カツマタはフクベエとヤマネが書いた「しん・よげんの書」に「反陽子爆弾による世界滅亡」というページを追加しようとしましたが、フクベエに却下されています。これは後の「ともだち」の目標が世界滅亡であることと一致します。また「ともだち」の後ろ髪の形状は、カツマタのものと一致しています。これらの証拠や伏線を総合すると、「ともだち」の正体がカツマタであることは物語の序盤から既に暗示されていたと言えるでしょう。

カツマタが目指した世界滅亡計画の真意

カツマタがなぜ「ともだち」となり、世界征服・滅亡計画を実行したのかは、物語の核心ともいえる重要な点です。彼は小学5年生の時に、ケンヂが万引きした地球防衛軍のバッジの罪を着せられ、クラスメイトからいじめられていました。特にフクベエから**「おまえは今日で死にました」**と宣告され、以後「死んだ者」として扱われるようになったのです。これが彼の深い心の傷となりました。

学校でいじめられ疎外感を抱いていたカツマタは、ケンヂたちの「秘密基地」のメンバーになりたかったとされています。彼はサダキヨとともに二人のナショナルキッドとして行動することもありましたが、結局は表立って仲間として受け入れられることはありませんでした。

中学時代には孤独に耐え切れず自殺を考えたカツマタですが、ケンヂが校内放送で流した『20th Century Boy』という曲を聴いて思いとどまります。一時はケンヂと友達になろうとしましたが、結局相容れることはなく、成人後「ともだち」を名乗り教団を立ち上げたのです。

「ともだち」として活動するカツマタの目的は、フクベエとヤマネが書いた「しん・よげんの書」に自らが加えようとした「世界滅亡」のシナリオを実現することでした。彼はケンヂたちが子供の頃に想像した「悪の組織」を現実に創り上げ、自らその親玉となることで、かつて仲間に入れてもらえなかった疎外感への復讐を果たそうとしたのです。

同時に、カツマタはフクベエに成りすますことで、かつて自分を「死んだ」と宣告した人物になりきるという皮肉な復讐も行っていました。彼が最終的にフクベエではなく「カツマタ君」として認識されることを求めた点は、彼の根底にある「自分の存在を認めてほしい」という願望の表れと解釈できます。

最終回への評価と深層に隠された意味

『20世紀少年』の最終回は、一部のファンから「ひどい」と評価されることがあります。その主な理由として、最終回でケンヂが「おまえさ…カツマタ君だろ」と言うまで、カツマタというキャラクターの存在感は極めて薄く、多くの読者にとって「誰それ?」という反応を引き起こしたことが挙げられます。長い伏線回収の末の黒幕が、ほとんど描写のなかったキャラクターだったことへの失望感があります。

また最終回まで描かれながらも説明されなかった謎や伏線が多数あります。例えば、チョーさんのメモの内容、人間以上プロジェクトの詳細、「ともだち」の永遠の命の意味などが十分に解説されませんでした。さらに『21世紀少年』では、それまでの緻密なストーリー展開と比べて急に物語が加速し、あっさりと結末を迎えてしまったという印象があります。

作中で「20世紀少年は推理漫画ではない」と示唆されているものの、多くの読者は謎解きミステリーとして楽しんでいたため、最終的な説明不足に不満を感じたようです。しかし、近年では『20世紀少年』の最終回を再評価する声も増えています。特に2016年から2017年に出版された完全版では、結末に加筆修正がなされ、「フクベエはすでに死んでいて、オリジナルの”ともだち”はカツマタだった」という点や、エピローグが追加されました。

浦沢直樹の意図としては、『20世紀少年』は単なる推理漫画ではなく、「20世紀を体現した少年」としてのカツマタと、その時代を生きた人々の物語として描かれていたことが、後のインタビューなどで明かされています。「ともだち」の正体よりも、20世紀という時代の記憶や友情の物語として捉えれば、最終回はむしろ適切な締めくくりと言えるかもしれません。ケンヂとカツマタが最後に対峙する場面は、単なる敵対関係の決着ではなく、20世紀を生きた二人の少年の物語の完結として意味を持っています。

原作と実写映画版の表現の違い

『20世紀少年』は2008年から2009年にかけて堤幸彦監督、唐沢寿明主演で3部作の実写映画として公開されました。実写版と原作には、特にカツマタとフクベエに関していくつかの違いがあります。

原作ではフクベエは不気味で支配的な性格でしたが、映画版では比較的普通の小学生として描かれています。また「しん・よげんの書」の作成者も、原作ではフクベエとヤマネが書いていましたが、映画版ではこれらはすべてカツマタが行っています。

カツマタの設定も変更されており、映画版では「勝俣忠信」という本名が設定されていますが、原作ではカツマタの本名は明かされていません。素顔についても、映画最終章では佐々木蔵之介演じるカツマタの素顔が明確に描かれていますが、原作では彼の素顔は曖昧なままです。

エンディングにも違いがあり、映画版では最後にケンヂとカツマタが和解するようなシーンがありますが、原作ではカツマタは最後までケンヂに一瞥するだけで去っていきます。これらの違いは、原作の複雑な設定を映画という媒体に適応させる過程で生じたものと考えられます。特に原作では曖昧に描かれていたカツマタの人物像や動機を、映画ではより明確に、そして観客に理解しやすい形で提示しています。

FAQ:20世紀少年の黒幕に関するよくある疑問

- Qフクベエとカツマタは本当に双子なのですか?

- A

フクベエとカツマタが双子であるという説は広まっていますが、原作では確定していません。カツマタがフクベエに成りすましていた可能性や、整形などの手段で外見を似せていた可能性もあります。浦沢直樹自身は『漫道コバヤシ』でこの点について明確な解答を避けています。

- Qフクベエはどのように死んだのですか?

- A

フクベエの死因は原作では明確に描かれていません。ケンヂの証言によれば小学校卒業後の春休みに死亡したとされていますが、その詳細は謎のままです。一部では自殺説や、カツマタによる殺害説なども推測されています。

- Qナショナルキッドのお面をつけていた少年は二人いたのですか?

- A

はい、ナショナルキッドのお面をつけていた少年は二人います。一人はサダキヨで、もう一人はカツマタです。この二人は小学5年生の夏に行動を共にしていた描写があります。サダキヨは小5の2学期に転校してしまいますが、カツマタはその後も「死んだ」とされながらも活動を続けていました。

- Qチョーさんのメモには何が書かれていたのですか?

- A

伝説の刑事チョーさんのメモには「ともだち」の正体について書かれていたとされますが、その具体的な内容は明かされていません。チョーさんが「フクベエの死」や「カツマタの生存」まで突き止めていたかどうかは不明です。ただ、ケンヂたちのクラスの卒業名簿を確認した際に重要な気づきを得た描写があることから、彼がカツマタの存在に気づいていた可能性は高いと考えられます。

- Q最終回の加筆修正では何が変わったのですか?

- A

2016年から2017年に出版された『20世紀少年・21世紀少年 完全版』では、結末に加筆修正がなされました。主な修正点としては、「フクベエはすでに死んでいて、オリジナルの”ともだち”はカツマタだった」という点が明確化され、エピローグが追加されています。これにより、物語全体の整合性が高まり、カツマタが中心的な「ともだち」であったことがより明確になりました。

まとめ:20世紀少年が遺した物語の真髄

『20世紀少年』は単なるミステリーやサスペンスを超えた、深遠なテーマを持つ作品です。表面的には「ともだち」の正体を追う謎解きストーリーとして楽しめますが、その本質は「20世紀」という時代と、そこに生きた人々の物語です。

作品では登場人物たちの記憶と現実の間にずれがあることが繰り返し描かれます。ケンヂが記憶していた少年時代の出来事と、実際に起きていたことには隔たりがあり、それが物語の謎を形成しています。これは現実の私たちも同様に、過去の記憶を完全に正確に保持することはできないという普遍的な真理を突きつけています。

タイトルの「20世紀少年」は、20世紀という時代を生きた少年たちを指すと同時に、カツマタ自身が「20世紀のみを生きた少年」であるという意味も込められています。物語は20世紀から21世紀への移行期に展開され、その中でケンヂたちが経験する成長や喪失、そして「記憶」との向き合い方が描かれています。

最終的に『20世紀少年』が伝えようとしていたのは、過去の傷を抱えながらも未来へ進んでいく勇気、そして時代の変化の中で失われていく「記憶」の大切さではないでしょうか。カツマタの復讐劇は、彼が「死んだ」と宣告され、存在を否定されたことへの反動として始まりましたが、最後にケンヂに「カツマタ君」と呼ばれることで、彼の存在は初めて認められたのです。

浦沢直樹はインタビューで「ミステリーの要素よりも、20世紀という時代の物語」として作品を構想していたと語っています。謎解きや伏線回収以上に、20世紀という時代を生きた少年たちの友情と成長、そして記憶との対話が本作の本質なのかもしれません。

多くの謎や伏線を残したまま物語が終わったことに不満を感じる読者も少なくありませんが、それこそが「記憶」というものの本質を表しているとも言えるでしょう。完璧に解決されない謎、断片的にしか残らない記憶、そして「ともだち」の正体を示す確固たる証拠ではなく、ケンヂの「おまえさ…カツマタ君だろ」という一言で結末を迎える物語構造は、私たち自身の記憶や真実の不完全さを映し出す鏡となっているのです。

『20世紀少年』は、単なるエンターテインメント作品を超えて、20世紀という時代の終わりと21世紀の始まりを象徴する、現代日本漫画の金字塔として今後も読み継がれていくことでしょう。